少子高齢化による人手不足や多様性の重視、そして国の後押しもあり、女性採用の必要性はますます高まっています。

一方で「女性社員を採用してもすぐ辞めてしまう」「育児との両立にどう対応すればよいのか分からない」などの理由から「女性採用にはデメリットが多いのでは?」と疑問を抱える企業も多いでしょう。

しかし実際には、女性採用によって多くのメリットが生まれたと、さまざまな企業の成功事例から明らかになっています。

そこで本記事では「女性採用のデメリットは本当に多いのか?」という疑問に対し、13の具体的なメリットを提示しながら、採用を成功させる取り組みや他社の成功事例をご紹介します。

この記事の内容

女性採用で企業が抱える懸念・リスク

女性活躍推進が叫ばれる中で、採用担当者や経営層の間では「本当に女性を採用して大丈夫なのか?」という不安の声が少なくありません。

なぜこのような懸念を抱えやすいのか、代表的な要因を整理していきます。

- 結婚・出産による離職リスク

- 産休・育休による長期離脱と業務の属人化

- 時短勤務・早退への対応

- 「責任を取らない」「昇給への意識の低さ」といった社内の偏見

- 現場や管理職の理解不足による社内不安

- 男性優位な組織文化とのミスマッチ懸念

結婚・出産による離職リスク

「せっかく採用しても、結婚や出産を機に辞めてしまうのではないか?」という不安を抱える企業は多いでしょう。人手不足が深刻な業種では、離職は業務に直結する大きな損失になるため、この懸念は看過できません。

しかし、近年は出産後も働き続ける意欲のある女性が増えてきました。ライフイベントを想定した制度整備や柔軟な働き方の提供があれば、離職回避は十分に可能です。

産休・育休による長期離脱と業務の属人化

産休や育休による長期離脱が発生した際、業務の引き継ぎや一時的な人員補充が課題です。

特に、担当者に業務が集中している場合は、現場への影響も大きく、組織全体の生産性が低下するリスクもあるでしょう。

この状況を改善するには、業務のマニュアル化や分散化、属人化の解消が欠かせません。結果として、女性に限らずすべての社員が働きやすい組織づくりにもつながります。

時短勤務・早退への対応

育児や介護との両立を求める女性求職者にとって、時短勤務や急な早退への理解は非常に重要です。しかし、会社側からすると「業務をどこまで任せられるのか」「他メンバーへの負担が増えるのでは」などの懸念もあるでしょう。

この課題をクリアするには、業務設計の見直しや柔軟なチーム体制の構築が重要です。評価制度の見直しや、成果主義へのシフトも検討材料になるでしょう。

「責任を取らない」「昇給への意識の低さ」といった社内の偏見

「女性は責任あるポジションを避けたがる」「昇進に意欲がない」などの固定観念が、社内に無意識に残っているケースもあります。こうしたバイアスがあると、女性がチャレンジしづらい環境が生まれてしまうでしょう。

このような偏見は、他社の成功事例を用いて正しく理解し直す必要があります。管理職層への研修や意識づけを通じて、組織全体の意識を変えていかなければいけません。

現場や管理職の理解不足による社内不安

柔軟な働き方の制度は整っていても、それを利用しやすい仕組みがなければ、実際には活用されません。「上司に相談しづらい」「制度を使ったら評価が下がりそう」などの不安が、定着率の低下を招く原因になります。

こうした状況を打破するには、マネジメント層への教育や、制度活用を後押しする意識改革が不可欠です。管理職側が積極的に制度の利用をはたらきかけると、社員の働きやすさが向上するでしょう。

男性優位な組織文化とのミスマッチ懸念

男性中心の働き方が根付いた企業では、無意識のうちに女性が「浮いてしまう」環境が形成されやすくなっています。

「長時間労働が当たり前」「仕事終わりの飲み会が必須」などの文化が残っていると、女性にとって働きにくい職場になりかねません。

このような場合は、組織文化そのものの見直しが求められます。多様な人材が働きやすい職場を目指し、職場の風土改革や女性同士がつながれる仕組みづくりを進めると、定着率の改善につながるでしょう。

女性採用が注目される背景と必要性

これまで企業が抱える懸念点について整理してきましたが、それでもなお多くの企業が女性採用に取り組むのは、明確な社会的や経済的背景があるからです。

単なる「女性活躍のブーム」ではなく、今なぜ女性採用が注目されているのか、その背景と必要性について3つの視点から解説します。

- 少子高齢化の加速

- 女性活躍推進法を含む法制度の影響

- ダイバーシティの潮流

少子高齢化の加速

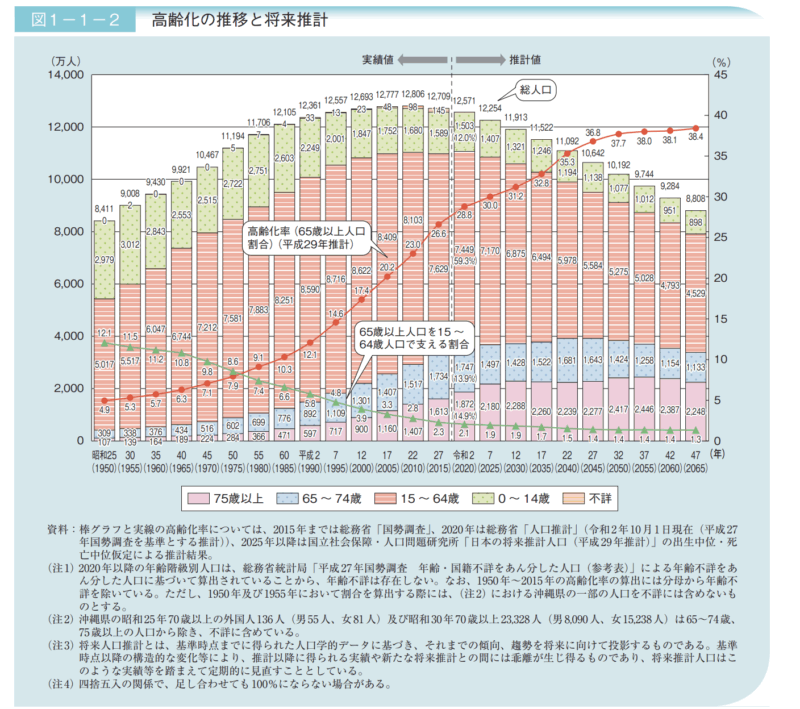

まず、少子高齢化の影響です。

日本は、世界でも例を見ない速さで高齢化が進んでいます。

令和3年版「高齢社会白書」によると、生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少の一途をたどっており、2065年には現在の約半分以下になると予測されました。

出典:令和3年版高齢化社会白書

このような中で、今まで十分に活用されてこなかった人材層、特に女性の労働参加は不可欠です。

男性中心の採用モデルでは、これからの人手不足には対応しきれません。働く意欲と能力を持つ女性人材をいかに採用・定着させるかは、企業の持続的成長に直結する課題です。

女性活躍推進法を含む法制度の影響

女性採用が注目される背景には、法制度の整備と国の明確な後押しも大きく関係しています。

特に、2016年に施行された「女性活躍推進法」は、企業に対して女性の活躍を促進する行動計画の策定や情報の公表を求める法的な枠組みを設けた点で、大きなインパクトを与えました。

当初は、常時雇用する労働者が301人以上の企業が対象でしたが、2022年の改正により、対象が101人以上の事業主に拡大されました。これにより、中小企業も女性活躍の取り組みを「努力義務」から「法的義務」として対応する必要があります。

近年では「男女の賃金差異の情報公表」も義務化されるなど、企業にとって透明性ある人事制度の構築が必須になってきました。

加えて、取組状況が優良と認められた企業は「えるぼし認定」や、さらに水準の高い「プラチナえるぼし認定」を受けられ、さまざまなメリットが提示されています。

制度をただ導入するだけではなく、自社の実態にあわせた行動計画と社内浸透が、今後の人材戦略に直結するでしょう。

参考:厚生労働省|女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)

ダイバーシティの潮流

「女性活躍」の視点は、経営の根幹を支えるダイバーシティ戦略の一部としても注目されています。

性別のみならず、年齢や国籍、障がい、働き方や価値観の違いといった多様性を受け入れ、すべての人材が能力を発揮できる組織づくりが求められています。

少子高齢化やグローバル競争の激化により、画一的な組織では変化への対応が困難となり、企業の競争力が問われる時代。そうした背景の中、経済産業省が提唱する「ダイバーシティ2.0」では「多様性を活かして個々の力を最大化する経営」への転換が強調されました。

つまり「女性活躍の推進」は、ダイバーシティ経営の実践であり、企業の成長戦略そのものです。組織にとって不可欠なテーマとして、今後もその重要性は増していくでしょう。

女性採用における日本の現状

日本国内で「女性活躍」や「ダイバーシティ推進」の必要性が広く認識され始めている一方で、国際的な比較ではその歩みはまだ遅れているのが現状です。

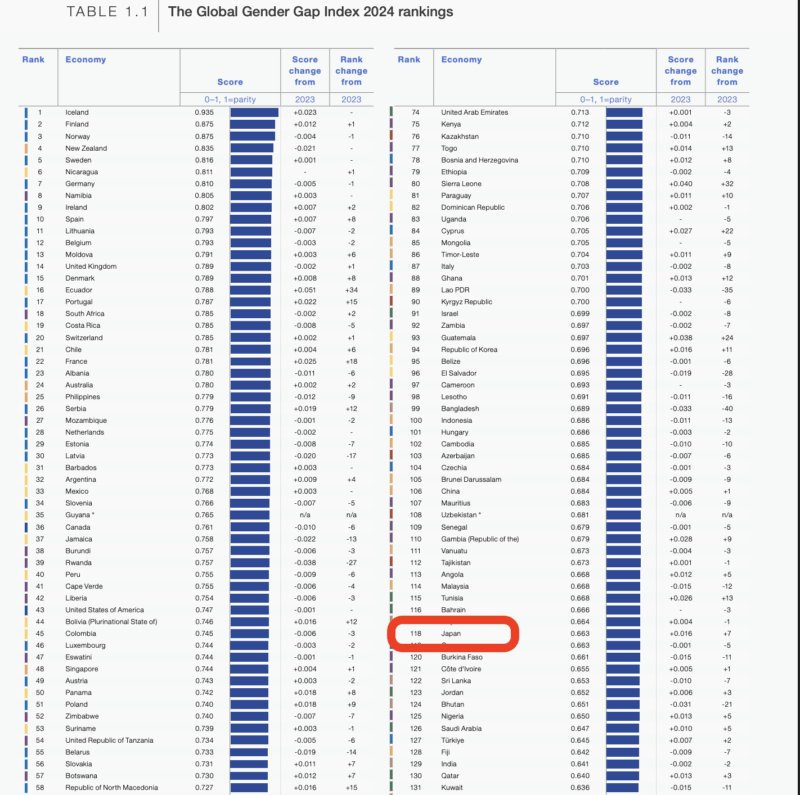

世界経済フォーラム(WEF)が2024年に発表した「Global Gender Gap Report 2024」によると、日本のジェンダー・ギャップ指数は、146カ国中118位。前年度から7つ順位を上げたものの、先進7カ国(G7)の中では依然として最下位にとどまっています。

特に「教育」「健康」分野のスコアは世界でも上位を維持している一方で「政治」「経済」分野でのスコアが著しく低く、順位を押し下げています。

これは、女性管理職の少なさや意思決定層に対する登用の壁、そして依然として存在する賃金格差などの課題を浮き彫りにしました。

こうしたデータは、日本社会が構造的に女性のキャリア継続や活躍を難しくしている現実を示唆しています。つまり、女性採用の推進は「社会貢献」や「イメージアップ」だけでなく、国際競争力を維持する課題だといえるでしょう。

参考:世界経済フォーラム「Global Gender Gap Report 2024」

女性採用が企業にもたらす13のメリット

現代のように労働市場が変化し、人的資本の価値が注目される時代においては、女性の力をいかに活用するかが、企業の将来を左右するといっても過言ではありません。

ここでは、女性採用がもたらす13のメリットを解説します。

- 労働力不足の解消に貢献できる

- 多様な働き方の実現につながる

- ダイバーシティ推進のきっかけになる

- 女性視点を商品・サービスに活かせる

- イノベーション創出につながる

- 女性管理職の育成につながる

- 社員満足度・エンゲージメントが高まる

- 離職率の低下が期待できる

- 社会的信頼性・企業イメージが向上する

- 求職者から好印象を得られる

- 公的機関からの認定・優遇制度を受けやすくなる

- 投資家・取引先からの評価が高まる

- 女性採用が組織改革の推進力になる

労働力不足の解消に貢献できる

女性採用は、慢性的な人手不足を根本から補う有効な手段です。

日本の労働市場では、少子高齢化に伴う人手不足が年々深刻化しています。特に中小企業や地方企業では、採用難が経営課題に直結するケースも少なくありません。そのような中、女性は潜在的な労働力として非常に重要な存在です。

特に注目したいのは、結婚・出産・育児などのライフイベントで一時的に離職した「再就職希望層」や、地元での就業を望む女性たち。柔軟な勤務体系やキャリア支援制度を整備すれば、高いモチベーションとスキルを持つ人材を安定的に確保できます。

また、女性を積極採用する姿勢そのものが企業の魅力として伝わり、他の人材層にも好印象を与える好循環が生まれるでしょう。

多様な働き方の実現につながる

女性採用は、企業全体に「多様な働き方」を根づかせるきっかけになります。

ライフステージごとに異なる制約を抱える女性が働き続けられる職場を整備するには、柔軟な勤務制度やテレワーク、フレックスタイム制度などの導入が欠かせません。

こうした制度の整備は、結果として男性社員や若手社員にとっても働きやすい環境の創出につながり、組織全体のワークライフバランスが改善されます。

つまり、女性を受け入れる体制づくりは、企業全体の働き方改革そのものであり、多様性を尊重する企業文化の醸成に寄与するでしょう。

ダイバーシティ推進のきっかけになる

女性採用は、企業におけるダイバーシティ推進の起点として大きな意義を持ちます。

さまざまな背景や価値観を持つ人材を受け入れる姿勢は、組織の柔軟性や創造性を高め、変化に強い体制を築く第一歩です。

特に日本企業は従来、同質性が高い傾向にあり、新たな視点の導入が課題とされてきました。そうした中で、性別関係なく多様な視点を持つ人材を積極的に迎え入れる姿勢は、組織全体の価値観に広がりをもたらすでしょう。

女性視点を商品・サービスに活かせる

女性の採用は、商品やサービスの開発において新たな視点をもたらします。生活者としてのリアルなニーズや感性を持つ女性が企画や開発に関われば、これまで見落とされていた課題の発見や、潜在的な市場の掘り起こしが可能です。

特にBtoC領域においては、購買の最終判断を女性が担うケースも多く、女性視点の反映は商品力や訴求力の強化につながるでしょう。

イノベーション創出につながる

女性の採用は、これまで組織に不足していた多様な視点や発想を取り入れるきっかけになります。さまざまなライフスタイルや価値観を持つ人材が加わると、社内の対話が活発になり、柔軟な発想や新しい視点が生まれやすくなるでしょう。

たとえば、家事や育児、介護、日常の買い物といった生活に密着した場面における工夫や気づきは、性別を問わず大切な視点です。こうした経験が、これまで気づかなかったニーズを掘り起こし、新商品やサービスの開発に結びつく可能性もあります。

変化の激しい時代において、固定化された価値観だけでは企業の成長は難しいものです。女性をはじめとした多様な人材の参画は、組織に新しい風を吹き込み、イノベーションの土壌を育てる力になるでしょう。

女性管理職の育成につながる

女性採用の強化は、企業における女性管理職の育成に直結します。厚生労働省の調べによると、2024年時点で日本の女性管理職比率は12.9%と、他の先進国に比べて著しく低い水準にあります。

この背景には「長時間労働が前提の管理職像」「ロールモデルの不在」「ジェンダーバイアスによる昇進機会の偏り」など、さまざまな構造的課題が横たわっています。

こうした中、政府は101人以上の企業に対して女性管理職比率の公表を義務づける方針を打ち出しました。女性の登用を進める企業では、昇進制度の見直しや働き方改革によって、女性も無理なく管理職を目指せる環境整備が始まっています。

女性の管理職登用は、組織の多様性や柔軟性を高め、より多角的な意思決定を可能にする経営戦略の一部です。今後の企業成長を支えるキーパーソンを育てる第一歩として、女性採用は極めて重要な取り組みといえるでしょう。

参考

厚生労働省 令和5年度雇用均等基本調査結果のポイント(概要)

NHK 女性管理職の比率公表 企業に義務づける方針を検討

社員満足度・エンゲージメントが高まる

女性採用の推進は、職場全体の「働きやすさ」や「公平性」への意識改革をもたらし、社員満足度とエンゲージメントの向上につながります。

特に女性が活躍できる環境を整える過程で、柔軟な働き方や育成制度、評価の透明性は、すべての社員にとって働きやすい職場づくりに貢献するでしょう。

これをきっかけに、社員が安心してキャリアを築ける環境を整えるのは、結果として企業全体のパフォーマンス強化にもつながります。

なお、従業員エンゲージメントを高めるコツについては、こちらの記事も併せてご覧ください。

従業員エンゲージメントを高めるには?具体的な施策10選と成功事例

従業員エンゲージメントを高めるには?具体的な施策10選と成功事例

離職率の低下が期待できる

すべての社員が働きやすい環境を整えると、離職率の低下に直結します。特に出産や育児などのライフイベントに対して柔軟な制度を整備すれば、キャリアを中断せずに働き続けられる選択肢が生まれます。

実際に、厚生労働省が実施している「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」では、育休復帰率100%や出産による離職ゼロの成果を上げている企業が紹介されました。

たとえば、横井製作所では女性従業員比率73%、管理職比率71%という実績があり、出産による離職者は過去5年間でゼロ。西部ガスや丸井グループでも同様に高い復職率と低離職率を達成しています。

離職率の低下は、採用・教育コストの削減やノウハウの蓄積にも寄与するため、経営的にも大きなメリットでしょう。

社会的信頼性・企業イメージが向上する

女性を積極的に採用・登用している企業は「女性が活躍できる会社」としての社会的信頼性が高まり、企業イメージの向上に大きく寄与します。実際、女性編集長の登用によって組織の風土が変化し、売上目標の達成率がトップとなった情報通信業の事例があります。

参考:厚生労働省 女性編集長の誕生・活躍で、企業のイメージアップに貢献

また、女性が考案した生活情報番組が視聴者に大きく支持され、企業のブランド力やスポンサーからの評価が向上した例もみられました。

さらに、社内では「女性が評価される会社」という認識が定着すると、社員のモチベーションが向上し、全社員の意識変革や社内の活性化にも好影響を与えます。こうした相乗効果が、持続可能な成長にもつながるでしょう。

求職者から好印象を得られる

女性の採用や活躍推進に積極的な企業は、求職者に対して非常に好印象を与える傾向があります。近年は、キャリアの選択肢やライフステージと両立できる制度が整っている点を重視する人が増えてきました。

たとえば、女性管理職が一定数在籍している企業は「この会社でならキャリアアップを目指せる」と安心感を与えます。

また、フレックス制度や時短勤務制度の導入も、性別問わず多くの求職者にとって大きな魅力に映るでしょう。

このように、女性の採用・登用は、企業の魅力や信頼感を高め、優秀な人材の応募を促す要素として大きな役割を果たしています。

公的機関からの認定・優遇制度を受けやすくなる

女性採用や活躍推進に取り組む企業は、国や自治体からの認定・優遇制度を受けられる可能性が高まります。

代表的なものが、厚生労働省が管轄する「えるぼし認定」や「プラチナえるぼし認定」です。

特に注目すべきは、えるぼし認定企業が公共調達(入札)において加点評価を受ける場合があるという点。これは、事業展開のチャンス拡大や、他社との差別化において大きなアドバンテージです。

また、認定制度に対応するための取組を通じて、職場環境や制度の見直しが進むという副次的効果も期待できるでしょう。

投資家・取引先からの評価が高まる

女性登用やダイバーシティ推進は、近年ますます重要な「非財務情報」として注目されています。

特に、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資においては「社会(Social)」の評価指標の一つとして、女性の活躍推進や多様な人材登用がチェックポイントになりました。

参考:内閣府 男女共同参画局

たとえば、内閣府が公表する企業調査でも、取締役や執行役員に女性を含める企業は、投資家や取引先からの評価が高く、企業としての透明性や将来性を重視される傾向が強まっています。

特に、海外投資家はこの点を重視する傾向が強く、女性登用はグローバル市場へのアピールにもつながるでしょう。

女性採用が組織改革の推進力になる

女性採用は、組織全体の構造改革を進めるきっかけとしても非常に効果的です。実際、多くの企業で女性を登用したことが職場の慣習や価値観を見直す契機となり、制度の見直しや柔軟な働き方の導入、評価基準の公正化が進みました。

特に、年功序列や長時間労働が強く残る企業は、女性の採用を増やす過程で変革が促されやすく、結果的にすべての社員にとって働きやすい職場づくりに直結します。

これは、組織の柔軟性や革新力を高める好循環につながるでしょう。

女性採用に有効な7つの取り組み

それでは、女性採用を進めるうえで効果的な、採用活動に関連する7つの取り組みを解説していきます。

- 女性求職者の心理を汲み取った求人を出す

- 女性採用の取り組みを写真や動画で発信する

- 働きやすさや福利厚生を具体的に伝える

- ソーシャルリクルーティングを導入しカジュアルな雰囲気を出す

- ダイレクトリクルーティングを実施する

- リファラル採用を活用する

- 自社サイトを充実して求人媒体と連携する

女性求職者の心理を汲み取った求人を出す

女性採用を成功させるには「どんな職場で働きたいか」という女性求職者の心理を理解したうえで、求人情報を設計しましょう。

特に以下のような点が、応募時の判断材料として有効です。

- 家庭との両立が可能か

- キャリアアップを目指せる環境か

- 女性社員の在籍や活躍事例があるか

- 安心して長く働ける制度が整っているか

- ハラスメント対策は万全か

求人票では、実際に制度を活用している社員の声やエピソードを交えて伝えると、信頼感のあるアピールになるでしょう。

また、以下のような表現にも注意が必要です。

- 「女性歓迎」「主婦活躍中」などは誤解を招きやすいので、職務内容を明確に掲載する

- 求職者が「自分も対象だ」と感じられる表現を心がける

誠実で具体性のある求人情報を提供してみてください。

女性採用の取り組みを写真や動画で発信する

テキストだけでなく、視覚的な情報発信も非常に効果的です。写真や動画を活用し、企業のリアルな雰囲気や文化を直感的に伝えるとよいでしょう。

特に有効なのは、以下のようなコンテンツです。

- 女性社員のインタビュー動画

- 職場の一日の様子や仕事風景を紹介するショートムービー

- 女性が活躍するプロジェクトの裏側や成果報告の紹介

- 子育てしながら働く社員のスケジュール紹介

これらの発信があると「この会社なら私も長く働けそう」と、共感や期待感を持ってもらうきっかけになるでしょう。

また、YouTubeやInstagramなどのSNSを活用すれば、より多くのターゲット層にリーチしやすくなります。

働きやすさや福利厚生を具体的に伝える

女性求職者が企業選びで重視するのは「自分のライフステージと両立できるか」という視点です。採用活動では、制度の有無ではなく、中身や活用実績を具体的に伝えましょう。

たとえば、以下のような情報を求人票や自社サイトで掲載すると、安心感と信頼を与えられます。

- 育児休業取得率・復職率

- 時短勤務やフレックス制度の有無と実績

- 子育てや介護との両立支援制度

- 看護休暇や配偶者出産休暇などの独自制度

求人ページに「〇〇制度あり」だけでなく「〇〇制度は現在〇人の社員が利用中!育休復帰率は◯%です」と記載すると、使える制度であると伝わります。

また「働きやすさ=制度」とは限りません。

- 有給取得のしやすさ

- 上司や同僚の理解・風土

- 残業の平均時間・ノー残業デーの導入状況

このような「文化」「空気感」も、伝え方次第で大きな魅力になります。

ソーシャルリクルーティングを導入しカジュアルな雰囲気を出す

採用広報の延長としてSNSを活用すると「働きやすそう」「親しみやすい」という第一印象を印象づけられるでしょう。

また、SNS経由で気になる企業にアプローチしやすくなるため、カジュアル面談やオンライン説明会の告知も効果的です。求人媒体とは異なる企業の素顔を見せられるため、共感や信頼を得やすくなるでしょう。

ダイレクトリクルーティングを実施する

女性採用を強化したい企業にとって「攻めの採用」への転換は重要です。そこで有効なのが、ダイレクトリクルーティングです。

企業側からスカウトすれば、働く意欲が高く、かつニーズに合う人材に効率よくアプローチできるでしょう。

ダイレクトリクルーティングのポイントは、以下のとおりです。

- 「働き方の柔軟性」をメッセージに明記する

- 「管理職登用実績あり」「産育休取得率〇%」など、具体的な実績を示す

- 「女性社員の声」「育休復帰後の働き方」などを添えてリアルを伝える

以下は、効果的なスカウト文の一例です。

“〇〇さんのご経験を拝見し、ぜひ当社で一緒に働いていただきたいと感じました。当社では女性社員の約70%が子育て経験者で、柔軟な勤務体制を整えています。ご興味があれば、一度お話できると嬉しいです”

特に、家庭との両立を考えている女性にとって「スカウト=自分が求められている」というポジティブな印象につながるケースもあるでしょう。

リファラル採用を活用する

リファラル採用とは、自社の社員や取引先が、知人を紹介して採用につなげる手法です。特に女性の場合「実際にそこで働いているリアルな声」があると、安心して応募に踏み切れる傾向があります。

リファラル採用の活用ポイントは、以下のとおりです。

- 紹介者にインセンティブ(紹介報酬)を設ける

- 社内向け説明資料を用意する

- 「こういう女性人材を求めている」人物像を明確に共有する

- 採用実績がある社員に成功談を社内共有してもらう

紹介を受ける側も「あの人の紹介なら安心」と思えるようになり、応募のハードルが下がります。また、すでに社内にいる女性社員が声を上げやすい環境を整える点も、リファラルの成功には欠かせません。

自社サイトを充実して求人媒体と連携する

女性採用を強化するには、自社サイトの採用情報を充実させると同時に、求人媒体とのスムーズな連携が欠かせません。

具体的には、以下を整備しておくとよいでしょう。

- 自社サイトに「採用特設ページ」を作り、女性のキャリア事例を特集

- 定期的にコラムやブログで「社員の日常」や「子育てとの両立術」を発信

- 自社サイトと連携可能な求人媒体を選定する

女性求職者は「同じような境遇の人がどう活躍しているか」を重視する傾向があります。

だからこそ、自社サイトで丁寧に働き方を伝えながら、求人媒体を通じて認知を広げる二段構えの戦略が効果的です。

女性採用を促進させる社内整備の取り組み

女性が安心して長く働ける職場環境を実現するために、企業が取り組むべき6つの社内整備ポイントをご紹介します。

- 柔軟な働き方や環境を提供する

- 出産や育児のサポート体制を整備する

- 女性特有の不調に対応する制度を設ける

- 人事評価制度を見直す

- 制度について従業員にわかりやすく説明する

- 定期的なヒアリングを実施する

柔軟な働き方や環境を提供する

性別や家庭環境にかかわらず、多様なライフスタイルに対応できる柔軟な働き方を整備すると、組織全体の満足度向上につながります。

特に育児や介護、学び直しなど、ライフステージに応じた課題は男女問わず発生します。柔軟な働き方が整っていれば、性別役割分担の固定観念を崩し、誰もが安心して働ける環境づくりに役立つでしょう。

以下は、導入したい制度の例です。

- 在宅勤務の推奨

- フレックスタイム制度

- 時短勤務の導入

- 副業・兼業の許可

「育児・介護=女性の仕事」という前提を前面に出さず、男女問わず活用できる設計が、女性からの信頼を得るポイントです。

出産や育児のサポート体制を整備する

出産や育児など、家族支援に関わる制度は、女性だけでなくすべての従業員の働きやすさを高め、長期的なキャリア形成を支える基盤になります。

また、家庭との両立については女性メインと捉えず、ジェンダー配慮の視点も含めるとよいでしょう。

<主な育児・家族支援制度一覧>

| 導入したい制度 | 内容 | ジェンダー配慮の視点 |

|---|---|---|

| 産休・育休制度 | 出産前後に取得できる法定休暇(男女ともに取得可能) | 男性版産休(出生時育児休業)の取得促進が重要 |

| 短時間勤務制度 | 育児・介護・通院などに合わせて労働時間を短縮できる制度 | 男女問わず、利用しやすい文化づくりが鍵 |

| 復職支援制度 | 育休復帰前後のカウンセリング、社内報の配信、職場見学など | 孤立感を防ぎ、安心して復帰できる環境づくりが重要 |

| シッター利用補助制度 | シッター利用費用の一部補助 | 子育て環境によらず活用できるよう対象条件を柔軟に |

| 家事代行支援制度 | 家事代行サービスの費用補助。企業が提携先を用意すると効果的 | 育児や介護に限らず家事負担全体の軽減として活用可能 |

| 出産見舞金制度 | 出産時のお祝い金。パートナーの出産でも受け取れる企業も増加中 | 男女平等に祝福される職場文化が浸透する |

| 企業内保育施設 | 会社敷地内に保育園・病児保育所・学童などを併設 | 登園の負担軽減、緊急時対応の安心感にもつながる |

「育児サポート=女性支援」に留まらず、社員のライフスタイルを支える取り組みが、人材確保と定着のカギです。

女性特有の不調に対応する制度を設ける

女性が活躍できる職場を実現するには、ライフステージに応じた体調や健康課題に寄り添う制度づくりが欠かせません。

特に、月経や更年期、不妊治療などのテーマは、目に見えない悩みであるだけに、周囲の理解と配慮が制度設計の前提になります。

<主な制度とその内容・工夫ポイント>

| 導入したい制度 | 内容 | 導入のポイント |

|---|---|---|

| 生理休暇・婦人科通院のための特別休暇 | 月経時の体調不良に対応した特別休暇 検査や治療のための通院を支援(不妊治療含む) |

「エフ休(※)」のようにあ中立的名称に変更し、申請しやすくする/理由を明示しない制度設計 |

| 不妊治療支援休暇・費用補助制度 | 通院日数に応じた特別休暇、治療費の一部補助など | 配偶者の治療も対象に含め、男女問わず利用できる制度へ |

| 漢方薬の購入補助 | 生理痛やPMSなどの緩和に有効な医薬品費用の補助 | 誰でも利用できる「健康サポート費用」として導入するのも◎ |

| 更年期支援休暇・相談制度 | 更年期における不調に配慮した特別休暇やオンライン相談など | 年齢・性別問わず全社員への啓発をセットで実施し、「女性だけの問題」にしない |

| 健康支援セミナー・研修の実施 | 女性の健康課題に関するセミナーを定期開催。男性管理職の参加も推奨 | 例:LINEヤフーでは、役員全員が「女性の健康検定」を受検・合格(※) |

女性特有の不調に対応する制度は、女性だけの問題ではありません。

「女性の健康=組織の健康」と捉え、全社員が理解し、誰もが安心して使える制度設計にするのが、持続的な人材活用につながるでしょう。

参考:

東京都産業労働局 女性のための休暇「エフ休」を策定。福利厚生も斬新なネーミングで“バズ”らせる

日経新聞「ヤフー、「女性の健康検定」受検を幹部に義務づけ」

人事評価制度を見直す

女性が安心して活躍できる職場を実現するには「誰もが適切に評価される環境づくり」が欠かせません。

人事評価の見直しが必要な理由は、以下のとおりです。

- 「時短勤務=昇進対象外」と見なされる風土があると働きづらい

- 成果の見えやすい営業・企画職が評価されると、間接部門の評価が曖昧になりやすい

- ジェンダーバイアス(無意識の偏見)が評価に影響しやすい

そのような状況を招かないためにも、以下のポイントを見直すとよいでしょう。

| 見直し項目 | 詳細 | 配慮する視点 |

|---|---|---|

| プロセス評価の導入 | 結果だけでなく、過程や貢献度も評価対象にする | 働き方の制約がある人も正当に評価されやすくなる |

| 360度評価の導入 | 同僚・部下・他部署など多面的な視点で評価する | 上司の主観だけに偏らず、偏見の抑制につながる |

| 評価項目の明文化と開示 | 目標・評価基準の明示で納得感を高める | 「上司の好みによる評価」を回避し、公平性が向上する |

| 行動評価の導入 | 数字だけでなく、リーダーシップ・協働姿勢も評価する | ケア労働的な要素も評価対象に含めると、多様な強みを活かせる |

| 定期的なフィードバックの仕組み | 頻度を明確にする | 社員と密にコミュニケーションできる体制をつくる |

評価制度の見直しは「多様な社員が公平に活躍できる環境」をつくるカギです。

また、心理的安全性の向上にもつながり、離職防止やエンゲージメント向上といった副次的効果も期待できるでしょう。

制度について従業員にわかりやすく説明する

せっかく整えた制度も「認知されていない」「利用方法がわからない」では活用されません。制度は、従業員にわかりやすく説明し「使える制度」にしましょう。

<周知・浸透に向けた工夫>

| 工夫 | 内容 |

|---|---|

| 制度ガイドブックの配布 | 社員全体にわかりやすく制度をまとめた冊子やPDFを配布する |

| 制度説明動画の作成 | 動画形式で、育休・時短勤務・不妊治療休暇などの制度を紹介する |

| 定期的な社内説明会・座談会の実施 | 人事が制度の最新情報を共有する 社員からのQ&Aも実施する |

| ロールモデル社員の声を共有 | 実際に制度を利用した社員の声・ストーリーを社内報やSNSで発信する |

| 管理職向けの制度理解研修 | 管理職層に向けて、制度の内容や対応の心構えを伝える研修を実施する |

誰かが使ったら「助かるね」「応援するよ」と言える組織文化がベースにあると、活用が進みます。

定期的なヒアリングを実施する

制度や施策の整備は、スタートにすぎません。

本当に必要なのは、従業員の声を継続的に拾う「ヒアリングの仕組み」です。

<ヒアリングの実施方法>

| 方法 | 特徴 |

|---|---|

| 定期アンケート | 全社員または一部社員に対し、匿名で実施する 回答ハードルを下げるため、選択肢式/自由記述を組み合わせる |

| 1on1ミーティング | 上司と部下の面談で、業務とあわせてライフ面にも配慮する |

| 人事による面談 | 育休復職直後の社員や制度利用者などへフォローする |

| チャットツールでの意見募集 | SlackやTeamsで気軽に声を拾う |

実施する際は、ネガティブな声も歓迎する姿勢を明示するとよいでしょう。

女性採用に有効な支援制度

女性採用を推進するにあたり、国の助成制度や認定制度の活用も可能です。

費用面の負担軽減や企業イメージの向上につながる制度も多いので、検討するとよいでしょう。

- 女性活躍推進助成金

- 両立支援等助成金

- えるぼし認定・プラチナえるぼし認定制度

女性活躍推進助成金

女性活躍推進助成金は、女性の採用と登用を進める中小企業が「行動計画」に基づき一定の目標を達成した場合に受けられる助成金制度です。特に人材確保やダイバーシティ推進に課題を抱える企業にとって、取り組みを後押しする有効な支援になるでしょう。

<対象企業>

本助成金の対象は、常用労働者数が300人以下の中小企業。女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定・届出し、女性の活躍に向けた数値目標および具体的な取組目標を達成する必要があります。

<支給額とコース>

| コース | 条件 | 支給額 |

|---|---|---|

| 加速化Aコース | 取組目標を達成した場合(制度整備・研修等) | 30万円(1企業1回) |

| 加速化Nコース | 数値目標を達成した場合(女性採用比率・管理職比率など) | 30万円(1企業1回) |

参考:パンフレット(PDF)

<助成を受けるためのステップ>

- 自社の女性活躍状況を把握・課題分析

- 「数値目標」と「取組目標」を盛り込んだ行動計画を策定・届出・公表

- 行動計画期間中に取組目標を達成し、その状況を公表

- 取組達成から3年以内に数値目標を達成し、その状況も公表

厚生労働省では、全国の女性活躍推進アドバイザーによる無料相談を実施しています。行動計画の策定支援や説明会の開催も行われているため、初めての企業でも安心です。

両立支援等助成金

両立支援等助成金は、仕事と育児、介護、不妊治療などの両立支援に取り組む企業に対し、厚生労働省が支給する助成金です。

本助成金の主な種類は、以下のとおりです。

- 出生時両立支援コース

- 介護離職防止支援コース

- 育児休業等支援コース

- 育休中等業務代替支援コース

- 柔軟な働き方選択制度等支援コース

- 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

現在、両立支援等助成金は「雇用関係助成金ポータル」から電子申請が可能です。申請手続きの簡素化により、忙しい企業でも利用しやすいでしょう。

具体的な助成金は、対象となる状況や取り組みに応じて複数のコースに分かれています。

各コースの詳細や様式ダウンロード、最新情報は以下のページをチェックしてください。

えるぼし認定・プラチナえるぼし認定制度

えるぼし認定・プラチナえるぼし認定制度は「女性活躍推進法」に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組が優良であると認められた企業に対して与えられる国の認定制度です。

企業は、認定マーク(えるぼしまたはプラチナえるぼし)を広告や商品に使用でき「女性が働きやすい企業」だとアピールする材料になるでしょう。

認定にあたっては、以下5つの評価項目をもとに審査されます。

| 評価項目 | えるぼし基準 | プラチナえるぼし基準 |

|---|---|---|

| 採用 | ・男女の競争倍率が同程度 ・または女性比率が産業平均以上(最大4割) |

同左 |

| 継続就業 | ・女性の継続勤務年数が男性の7割以上 ・または継続雇用割合が男性の8割以上・上記を算出できない場合は、直近の事業年度において、正社員の⼥性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上 |

・女性の継続勤務年数が雇用管理区分ごとに男性の8割以上 ・または継続雇用割合が雇用管理区分ごとに9割以上 |

| 労働時間等の働き方 | 各月ごとの法定時間外+休日労働の平均が45時間未満 | 同左 |

| 管理職比率 | ・女性管理職比率が産業平均以上 ・または昇進率が男性の8割以上 |

・女性管理職比率が産業平均の1.5倍以上 ただし上限あり ①15%以下なら管理職に占める女性の割合が15%以上 ②40%以上の場合は女性比率の8割以上または40%以上 |

| 多様なキャリアコース | 直近3年度で以下のうち一定数の実績(大企業2項目以上/中小1項目以上) (A)非正社員から正社員への転換 (B)キャリアアップを伴う区分転換 (C)再雇用 (D)30歳以上女性の採用 |

同左 |

令和7年2月末時点で、えるぼし認定は3,382社、プラチナえるぼし認定は73社が認定を受けています。

参考

女性活躍推進法への取組状況(一般事業主行動計画策定届出・「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定状況)

厚生労働省 しょくばらぼ

今後ますます、女性活躍推進に積極的な企業として認知が広がるでしょう。

本制度に関する詳細は、以下よりご確認ください。

女性採用を進めるうえでの注意点

女性の採用活動を行う際は、法的な観点や表現において、以下の点に注意しましょう。

- 性別を限定するような求人掲載はNG

- 事実と異なる内容の求人もNG

性別を限定するような求人掲載はNG

日本では「男女雇用機会均等法」により、性別を理由とした差別的な採用は原則として禁止されています。たとえば「女性歓迎」「女性限定」などの文言を求人に記載すると、特別な事情がない限りNGです。

性別ではなく、仕事内容や求めるスキル、経験に基づいた表現を心がけてください。

事実と異なる内容の求人もNG

「女性が活躍中」「産休育休取得実績あり」などの表現を用いる場合、実際にその実績や制度が存在するのが前提です。

求職者を誤解させるような事実と異なる内容の記載は、景品表示法違反に該当する恐れがあり、トラブルの原因となります。求人内容は、誠実かつ正確に記載しましょう。

参考:森大輔法律事務所 求人広告も法律違反に?景表法の観点からの注意点を弁護士が解説

女性採用の成功事例

ここで、実際に女性採用によって成功した事例を紹介します。

- イオンモール株式会社

- 社会福祉法人 青谷学園

- 株式会社ヘルスケアシステムズ

- 住友ファーマ株式会社

- 株式会社たねや

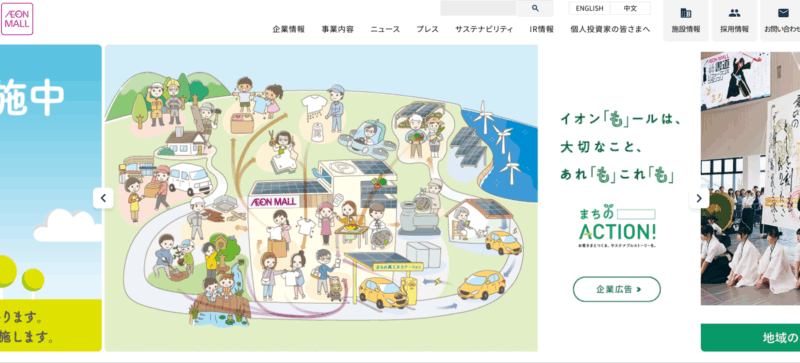

イオンモール株式会社

千葉県に本社を構えるイオンモール株式会社では、地域共創業を掲げ、女性顧客のニーズに応えるべく女性管理職の登用を強化しています。

2013年に「女性の働き方委員会」を立ち上げ、管理職研修や事業所内保育施設の設置、週休3日制の導入など、女性が働き続けやすい職場づくりを進めてきました。

キャリア支援制度も充実し、キャリア相談の機会や専門教育プログラムを通じて女性のキャリアアップを実施。その結果、女性管理職比率は、2016年度の13.7%から2023年度には22.6%に上昇し、2025年度には30%の目標を掲げています。

社会福祉法人 青谷学園

社会福祉法人青谷学園では、女性職員の声を受け、働き方改革に着手。週休3日制や所定外労働の削減、短時間正社員制度の導入などにより、家庭と仕事の両立を支援しました。

社会福祉法人青谷学園では、女性職員の声を受け、働き方改革に着手。週休3日制や所定外労働の削減、短時間正社員制度の導入などにより、家庭と仕事の両立を支援しました。

また、外部研修やキャリア面談を通じて、女性職員の意識改革とキャリア形成を促進。その結果、2017年に2名だった女性管理職は2021年に5名まで増加。2023年には「プラチナえるぼし認定」も取得しています。

株式会社ヘルスケアシステムズ

愛知県の医療企業である株式会社ヘルスケアシステムズでは、テレワークやフレックス制を活用した柔軟な働き方を整備しています。評価制度を見直し、勤務時間の長さに関係なく能力を公平に評価すると、女性管理職比率は37.5%に達しました。

2022年には大学発ベンチャー企業として初の「プラチナえるぼし認定」を取得。多様な働き方を支える制度が、女性の継続就業とキャリア形成を強く後押ししています。

住友ファーマ株式会社

大阪市に本社を置く住友ファーマ株式会社は、ダイバーシティ&インクルージョンの一環として男性の育児参画を重視しています。独自の「育パパ休暇」や、育児休業10日間の有給化により、2022年度には男性育児休業取得率100%を達成しました。

介護分野でもリテラシー向上の研修やガイドブックを通じてサポート体制を構築。性別に関係なく、仕事とライフイベントを両立できる職場環境づくりに取り組んでいます。

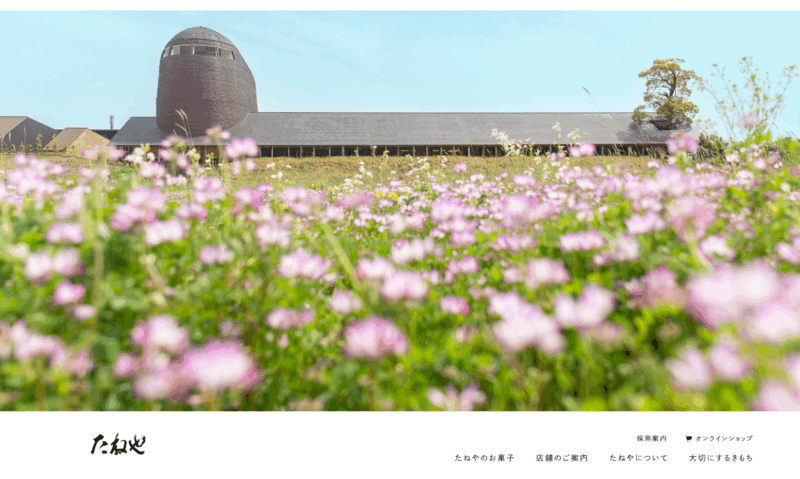

株式会社たねや

滋賀県に本社を構える和洋菓子メーカーの株式会社たねやでは、2021年に「しあわせ推進室」を設置。育児・介護・健康などの相談窓口を一本化し、個別支援体制を強化しています。

育児短時間勤務制度の延長(小6まで)や、リモート保育園、健康セミナーの開催などを通じて、従業員のウェルビーイングを実施。その結果、育休取得率は99%、復帰率も97.3%と非常に高く、女性管理職比率は46.9%に達しました。

女性が活躍する環境づくりに成功した好例です。

女性採用を成功させるならワンページ

| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目 14-16 河合ビル6F |

|---|---|

| 電話番号 | 052-223-0200 |

| 設立日 | 2017年4月 |

| 公式サイト | https://onepage.co.jp/ |

女性採用に本気で取り組むなら「応募につながる設計」が欠かせません。

私たちワンページが提供する「RECRUIT MASTER(リクルートマスター)」は、女性が「ここで働きたい」と思える求人ページを、プロのノウハウで設計・構築します。

<当社が選ばれる3つの理由>

- 業界・職種ごとの応募傾向を徹底分析

- 女性応募者の視点で設計されたストーリー構成

- 採用ブランディング×Webマーケティングの融合

すでに多くの企業様が「女性からの応募が増えた」「初めてスムーズに採用できた」と効果を実感しています。

採用に課題を感じている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ:女性採用を成功させて優秀な人材の定着率を高めよう

女性の活躍推進は、優秀な人材の確保や定着に直結します。

自社に適切な採用活動と働きやすい環境整備で、長期的に活躍してくれる女性人材からの応募を集めましょう。計画的な取り組みが、企業成長の鍵になります。